威镇东疆——吴大澂系列组画之展威

吉林省珲春市的龙虎阁内有一座闻名遐迩的“龙虎石刻”,自民国初年起就被视为当地重要的文化遗存。石刻上书“龙虎”两个大字,用笔沉着有力,线条遒劲,是东北地区碑刻书法不可多得的珍品,具有极高的艺术价值。但相较于艺术价值,更为人称道的是其背后的历史故事。

1886年,吴大澂与依克唐阿奉命珲春勘界,经过艰苦谈判,取得了重立“土”字牌等界牌、收复黑顶子、争回图们江出海权等外交成果。在谈判告一段落返回珲春途中,一行人走到图们江边看到一块巨石面平如镜,吴大澂一时兴起,亲笔躬书“龙虎”二字,铭刻石上,寄寓后来者以龙虎之势捍卫神州山河。回想六年前初来吉林的往事,吴大澂深知这次谈判的成败实系于数年来筹边之效。

十九世纪五、六十年代,沙俄通过《瑷珲条约》和《中俄北京条约》,先后攫取了黑龙江以北、外兴安岭以南和乌苏里江以东一百多万平方公里的中国领土,但仍不满足,继续蚕食我黑龙江、吉林国土。在1878年,清廷派崇厚前往俄国就收复伊犁问题谈判,在未获清政府同意的情况下,与俄国签订了丧权辱国的《交收伊犁条约》,同时还签订《瑷珲专条》,给予俄人在松花江航行与贸易的特权。消息传来,国内群情激愤,要求严惩崇厚,重启谈判。俄国为制造压力,在吉林东部三姓(今黑龙江省依兰县)、宁古塔(今黑龙江省宁安市)、珲春一带集结重兵,建立了“东西伯利亚步兵旅”和“要塞军械部”,从黑海调集23艘军舰驶向远东,宣称要“三路进军”。

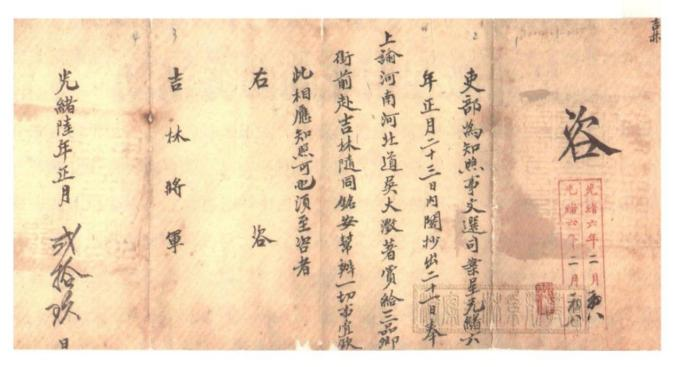

边境局势紧张之际,清廷内部也就加强吉林防务达成共识:“今日防务皆知以东三省为先,东三省以吉林为首要”。吉林将军铭安请求拣派干才前往,协助筹办边防,左宗棠、李鸿章等联名举荐吴大澂,认为其才干可担此重任。1880年初,清政府特派吴大澂以三品卿衔赴吉林帮办防务。

派任吴大澂的吏部公文

吴大澂之所以能脱颖而出,与他早期的经历和政坛历练密不可分。吴大澂为江苏吴县人氏。“幼慧,年十三能文,十七入县学,即慨然有经世之志”。1868年(同治七年),34岁的吴大澂中进士并被钦点翰林院庶吉士,后来先后担任陕甘学政、河南河北道,特别是在1877年至1878年间,华北广大地区发生特大旱灾饥荒——“丁戊奇荒”的赈灾中,吴大澂深入受灾地,筹款赈济灾民,深受民众爱戴,政绩斐然,加之他对于边务有独到的看法,因此被推举帮办吉林边务。

奔赴吉林途中,吴大澂便积极筹谋应当如何办好吉林防务,为此他多次写信同李鸿章请教建军经验。抵达吉林任职后,他立刻同铭安进行详谈,共同认为“今日俄患,惟珲春最近,惟三姓最危,塔城(宁古塔)居南北之中”,要解决当前危机,必须要完成有兵可用,有险可御两项目标。

有清一代,吉林旗兵素有“吉林劲旅天下最”之称,按理说吉林不应该无兵可用,但是自太平天国起义、捻军起义爆发以来,清政府就源源不断从吉林、黑龙江调八旗兵入关,各处驻防八旗几乎被抽调一空。各地虽有一些地方练军,但专为剿匪而设,训练不足,装备落后,战斗力低下。

吴大澂到任后,决定仿效湘淮军制,重建一支劲旅。在铭安支持下,拟定编练巩、卫、绥、安四军,其中,马队六营,每营二百五十人,步队七营,每营五百人,共计十三营五千人。分别驻扎要隘:郭长云统领卫字军步队二营、马队二营驻扎珲春及至宁古塔沿线要隘;戴宗骞统领绥字军步队三营、马队二营驻扎三姓巴彦通;刘超佩统领巩字军步队二营、马队一营驻扎宁古塔。另外,他们还奏请户部每年拨银50万两,为练军提供了充足的经费。

靖考虑到珲春地理位置重要,吴大澂与铭安联名上书“以今日之珲春而论,实在全省最要之区。体制不尊不足以资镇守,事权不重不足以专责成”,共同奏请添设珲春副都统一员,专司边务与防务。光绪七年(1881年)五月,珲春副都统衙门成立,依克唐阿出任珲春首任副都统。他到任后,创修城垣造设衙署,筑炮台以御外辱,修精器以固内防,并且通商贾、设义塾、招垦民,将珲春建设成为东疆重镇。

吴大澂早年和李鸿章等洋务派代表人物关系密切,深受洋务思想影响,因此尤其强调提高军队战斗力首在武器精良。在他看来,当时各国所制后门枪,以美国为最精,马枪中之坛啫士得,步枪中之恰乞开斯,实属精利无比,后门炮则以德国克虏伯炮为最精。在吉林练军期间,吴大澂分批购置了恰乞开斯枪、来福枪、毛瑟枪、格林炮、克虏伯大炮等武器。

为加强防御,吴大澂又仿照天津大沽口炮台修筑珲春、三姓两处炮台。为此他亲往三姓、珲春勘察地形以选择炮台基址。光绪六年(1880年)冬,吴大澂一行人由宁古塔出发,冰道爬犁,昼夜兼行,从者数十人,皆在雪中搭帐篷野宿。由于坡陡路滑,加上吴大澂骑马尚不熟练,途中屡次坠马,最终留下了永久病根,常在天气变化时疼痛不已。

经过考察,吴大澂在三姓选定巴彦通修筑炮台,巴彦通是松花江、倭肯河和巴兰河三江汇合处的一个沙洲,距三姓城三十里,背山面水,居高临下,形势险要。在珲春修筑东西两处炮台,西炮台修建在珲春城西南十余里的外朗屯,东炮台修建在珲春城东南十余里的阿勒坎。吴大澂亲自设计炮台图纸,并详细拨发修筑费用,确保炮台能够顺利完工。在光绪二十六年(1900年)的反击沙俄侵略中,珲春炮台击毙沙俄侵略军二百余人。

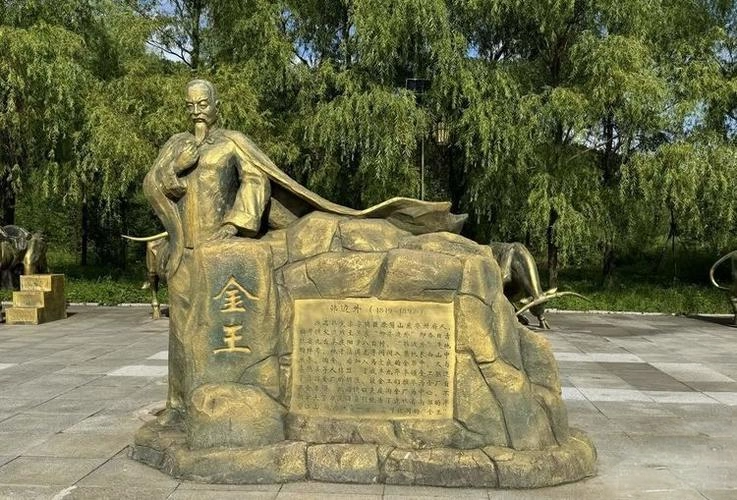

除了应对外部俄国虎视眈眈外,此时吉林东部地区匪患日益猖獗,最著名者当属占据夹皮沟一带的 “金匪”,首领名叫韩边外,祖籍山东登州,原名韩宪忠,边外是当地民众所起俗称,意为“编外流亡皆归之”。韩边外占据“宁古塔、三姓东,万山环绕,广袤七八百里”的地域空间,人数约有“四五万,咸受效忠约束”。与一般意义上的土匪不同,他们内部秩序井然,而且曾协助官方剿匪。

光绪六年(1880年)十月二十一日,吴大澂改装易服,仅带了一位向导直奔韩边外驻地木其河。韩宪忠得知吴大澂单骑而来,也不再躲避,出迎数里,道旁叩见。当晚,当晚两人同屋而睡,彻夜详谈,吴大澂晓以大义,聊到动情处,韩宪忠感激涕零。三日后,吴大澂劝其与自己一同出山前往拜会将军铭安,并用性命担保定会保证他的安全,共商归顺大计。临行前,吴大澂看到韩家大宅挂有“威震东江”的横匾,特意书写了“安分务农”四个字予以替换。两人拜见铭安后,经过吴大澂斡旋,韩宪忠改名韩效忠,获五品顶戴,并担任南山练总,在地方编练团练,不仅负责保卫地方,还肩负起了征税事宜。

吴大澂以过人胆识和智慧,将一支流民割据势力转化成为拱卫边疆的有生力量,还带动了三姓、宁古塔、珲春一带的屯垦顺利进行,李鸿章盛赞他:“风声所附,贤于十万师矣”。后来在甲午战争和抗击沙俄的反侵略战争中,韩宪忠的孙子韩登举率部出征,作战英勇。

随着吉林防军建制日渐完备、人数日渐增多,所需武器弹药数目也愈发庞大,吉林又地处边境,大量的武器弹药不仅购买昂贵,经天津转运,往来车马运输运费也是一笔不小的开销,为长远考虑,光绪七年(1881年)吴大澂上奏清政府设立吉林机器局,获准同意每年拨银十万两用于吉林机器局及炮台建设。

光绪九年(1883年)吉林机器局建成,占地19.8万平方米,耗银248430两,外有土墙及护城壕,内部分为中部厂房、东部表正书院、西部工务房,共有227间厂房和165件设备,员工最多时达到828人。

机器局初期的建设主要依靠从天津请来管理和技术人才,但吴大澂认识到,要保证长远发展,就必须要实现人才的本地化培养。为此他筹办了一所专门培养工业技术人才的学校,名为“表正书院”。书院招生时,吴大澂不设成见,兼收满、汉学生30名,悉心培养。

吉林机器局主要生产枪支、火炮和弹药等军事装备,如克虏伯炮、毛瑟枪等,不仅供应吉林防军、练军所需,光绪十七年(1891年)后还兼顾黑龙江各军之用。机器局是当时东北建设最大、设备最全、技术最强的新式军火工厂,也是东北第一个近代工业、第一个官办军事工业,为边防军近代化提供物质基础,在抗击外来侵略中发挥重要作用。

在督办宁古塔、三姓、珲春三处防务时,吴大澂对于边界问题也非常上心,多次亲自踏勘边境。光绪七年(1881年),依克唐阿在巡视边境时发现,自珲春河源至图们江口五百余里,竟无一个界牌,黑顶子滨江一带,也久被俄人侵占。接到报告后,吴大澂先是派得力助手李金镛带人前往详细调查,后借赴珲春校阅边军之机,亲至岩杵河、摩阔崴沿海一带,查勘海中间之岭,并由罕奇海口绕至黑顶子,查明俄人在此建设卡伦,架设电线,大有久借不归之意,而海中间之岭更是只存在于条约中,现实却未找到。

此后吴大澂八次上奏朝廷,要求“派员奔赴珲春照会俄官,定期履勘,按照旧图所定红线,将沿海地段划清界址,限令俄人撤去卡伦,将从前侵占珲春地方一律交还中国,并与俄使廓米萨尔当面协商。但因俄国多次拖延不赴约,迟迟未能解决。直至吴大澂被紧急调往天津驻防,勘界事宜遂被搁置。

在光绪六年(1880年)到光绪九年(1883年)的四年间,吴大澂在吉林的筹边活动对俄国产生了不小的震慑作用,东西伯利亚总督阿努钦就曾就此事多次上报:“中国仍在继续增加满洲的兵力。”“在我国边境附近建立新的城市和建筑工事。设立了一些新的行政管理中心,并在那里驻扎军队。”“所有据点周围都设有炮台和多面堡,并配备了炮兵。”随后请求国王增兵支持。时人也多感叹:“自添设边防军后,俄人始稍稍敛迹矣。”

直到1886年,珲春勘界事起,吴大澂再赴吉林,这次,他带着寸土必争的决心而来,他在写给依克唐阿的信中说:“麾下亦可前往以严词责之,珲春边疆尺寸之土皆麾下所管辖,我疆我里,可与力争!”经过与沙俄几次直接交涉之后,吴大澂领教了俄国人的强横与狡诈。他深知与沙俄进行边界谈判“非口舌可与抵挡,如我有求和之议,彼必有挑战之心,不但不能和,并恐速之使战。譬如无赖之徒百般讹索,愈迁就则愈骄横”。所以“我不求和,庶有可和之机”。从一定意义上来说,正是东北边防实力的增强,为这次谈判的顺利进行奠定了基础。

来源:吉林文脉

初审:金松延

复审:李岩

终审:刘强